投資信託は初心者でも気軽に始められる投資の一つですが運用には複数の会社が関わりやや複雑な仕組みになっています。

実際投資信託を購入している人の多くは仕組みのことなんてほとんどわかっていないまま買っているのが現状ですが、ある程度理解しておくことで何かあった時に対応しやすいです。

本ページではこれから投資信託を購入しようと検討している方向けに投資信託の基本的な仕組み、特徴などを解説します。

投資信託の基本的な仕組み

投資信託を英語で訳すと「fund(ファンド)」という単語になります。

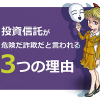

この「fund」は基金とも翻訳され、投資信託は複数の投資家(出資者)が一つの基金へ投資し、その基金を専門家(ファンドマネージャー)が運用する投資手法となっています。

投資信託が実際行う投資対象は上記図のように「株式」、「債券」、「不動産」と分散するものもあれば、株式投資のみ、債券のみ、不動産投資のみのものもあります。

それ以外にも「純金」や「石油」、「トウモロコシ」などの物品に投資するタイプのものもあり様々です。

現在国内には5千種類以上の投資信託が存在します。

投資信託に関わる3つの会社

投資信託は主に投資信託を販売する「販売会社」、ファンドの企画、運用の指示を出す「運用会社」、資産の管理と実際に取引を行う「管理会社」の3つの会社、機関があり、それぞれの役割を担っています。

購入窓口となる販売会社

一般利用者が投資信託を購入する際に利用するのがこの販売会社です。

投資信託の販売会社は主に「銀行(地方、都市、ゆうちょ銀行等)」、「保険会社」、「証券会社」、「ネット証券会社」の4つがあり、それぞれ取り扱っている投信も違います。

それ以外にも数は少ないですが後述する投資信託を運用する会社が直接販売しているものもあり、それらは直販型投信と呼ばれたりします。直販型は主にネットで取引することになります。

それぞれの特徴はメリット、デメリットは下記の通り。

| 銀行・保険会社 | 店舗型証券会社 | ネット証券会社 | 運用会社直販 |

|---|---|---|---|

| メリットは特になし 投資信託を知るきっかけになるくらい。 販売手数料が高い。 | メリットは特になし 銀行に比べれば購入できるファンドが豊富。 販売手数料は高め。 | ネットで気軽に買える。 手数料が安い。 選べるファンドの種類が多い。 購入するファンドを自分で判断する必要がある。 | ネットで気軽に買える。 手数料が安い。 購入手数料は無料の所がほとんど。 選べるファンドが少ない。 |

銀行や保険会社、証券会社で購入するメリットは低く、証券会社が運営するネット取引を利用した方が手数料が安く、また多くの投資信託から選べるのでメリットは大きいです。

実際に運用するのは運用会社

投資信託は専門家(ファンドマネージャー)によって運用されるわけですが、そのファンドマネージャーがいるのはここ、運用会社です。

運用会社は普段私達が関わることはありませんが、国内に50社以上あります。運用会社は主にみずほや三井住友等の銀行系、明治安田やニッセイ等の保険会社のグループ会社であることが多いです。

運用会社は基本的に投信を販売することはなく銀行や証券会社等の販売会社を通じて販売しています。

例えば「ニッセイ日経225インデックスファンド」という投資信託は、ニッセイアセットマネジメントという運用会社が運用し、SBI証券やSMBC日興証券等の証券会社、ジャパネット銀行等の銀行で販売されています。

中には「ありがとう投信」や「セゾン投信」等運用会社が直接販売する直販型の投資信託もあります。

実際にお金を管理するのは管理会社

管理会社は主に信託銀行と呼ばれる専門機関がその役割を担っており、ファンドの資産管理や運用会社の指示の基、実際に投資を行っています。

信託銀行に預けられたファンド(投資信託)の資金は分別管理されるのでその銀行の経営の影響を受けることは通常ありません。そのため投資信託を選ぶ際に「信託銀行はどこか」を気にする必要はありません。

(信託銀行が倒産しても預けた資産はちゃんと戻ってきます)

投資信託を購入する目的

投資には株取引や債券取引、為替取引(FX)、不動産投資等様々なものがあります。

その中で何故投資信託があるのか、何故一つのファンドとして運用するのか、その目的は大きくわけて二つあります。

一つは少額で大きな金融資産へ投資するため、もう一つは分散投資するためです。

最少は500円!少額で始められる

通常上場企業の株を購入しようとすると一口1万円~と掛かるわけですが投資信託の場合最少のものだと500円から購入することが出来ます。

不動産投資等も直接投資する場合通常数百万~数千万とまとまった投資が必要になりますが、投資信託はたくさんの投資家が出資するので少額から不動産へ投資することが可能です。

少額で分散投資が可能

投資信託の最大のメリットとも言える特徴は少額で分散投資が出来ることです。

通常複数の株式、国内、海外へ分散投資をしようとすると多額の投資資金が必要になってきますが、投資信託には様々な国や株式へ投資するバランス型と呼ばれるものもあり、これらも月数千円~一万円程度で始められるものばかりです。

例えば日本の代表的な銘柄(日経平均株価に組み込まれる225銘柄)に個別で分散投資しようとすると最小単位で購入しても数百万の投資が必要です。しかし投資信託であれば1万円前後から国内の225銘柄にバランスよく投資することが出来ます。

投資信託のデメリット

少額で分散投資が出来る、専門家に任せて運用してもらえる等メリットの多い投資信託ですが、その分投信特有のデメリットも存在します。

それは手数料が比較的割高になってしまうことです。

投資信託の手数料には主に、「購入時に掛かる手数料」、「所持している間掛かる手数料」、「売却時の手数料」の3つがあります。

このうち「購入時手数料」と「売却時の手数料」は掛からないものも多いですが「所持している間に掛かる手数料(信託報酬とも呼ばれる)」は投信を購入すると必ず掛かってきます。

信託報酬は安いもので0.3%前後、高いものだと3%以上(年間)のものもあり、最も注意すべきポイントの一つです。

投資信託で購入している金融商品はその気になれば自分で選んで直接購入して同じようなポートフォリオ(資産形成)を作ることも出来ます。

例えば日本株に投資する投資信託なら自分で日本株を買えばいいだけです。中には投資信託に投資する投資信託もありますが、それらも自分で投資信託を選んで購入すればいいだけなんです。

参考記事:投資信託を対象にファンドを組むファンドオブファンズは買いなのか

手数料を払うなら自分で選んで投資した方がましだと言えることも多々あります。

そのため投資信託を購入するべきかどうかは「信託報酬を支払ってまで購入する価値があるかどうか」がポイントとなります。

投資信託はどうやって儲かる?

投資家が何故投資信託を購入するのか?

それはもちろんお金を増やしたいからですよね。

では投資信託を購入することでどのように利益が得られるのか?

利益には主に2つの種類があります。

キャピタルゲイン(売買益)による利益

キャピタルゲインとはわかりやすく言えば買った金額よりも高い金額で売却して得られる利益のことを言います。

商売の基本ですね。

例えば1口1万円で購入した投資信託が3か月後に1万1千円まで上昇していたとします。

この時に売却すれば1千円の利益を得ることが出来ます。これがキャピタルゲイン(売買益)です。

10口買っていれば1万円、100口買っていれば10万円の利益が得られた計算になります。

投資信託は主にこのキャピタルゲインで利益を出すことが基本とされています。

参考記事:投資信託の運用の基本は長期投資。持ち続けることである

投資信託の価格は1万口当たりを基準とする基準価額によって決まります。

株の場合は安い時に買って値上がりした時に売却する利益が出やすです。投資信託の場合は「安い時に買って」というよりも、長期的に保有して基準価額が上昇してから売却するというやり方が確実です。

インカムゲイン(配当、分配金)による利益

投資にはキャピタルゲインの他にインカムゲインと呼ばれる保有することによって得られる利益があります。

株取引の場合は配当金、不動産の場合は家賃収入、投資信託の場合は「分配金」です。

投資信託は定期的に決算があり、決算時に分配金が支払われるものもあります。決算は1年に1回の投資信託も多いですが、毎月決算をし、毎月分配金を支払う「毎月分配型」と呼ばれる投資信託もあります。

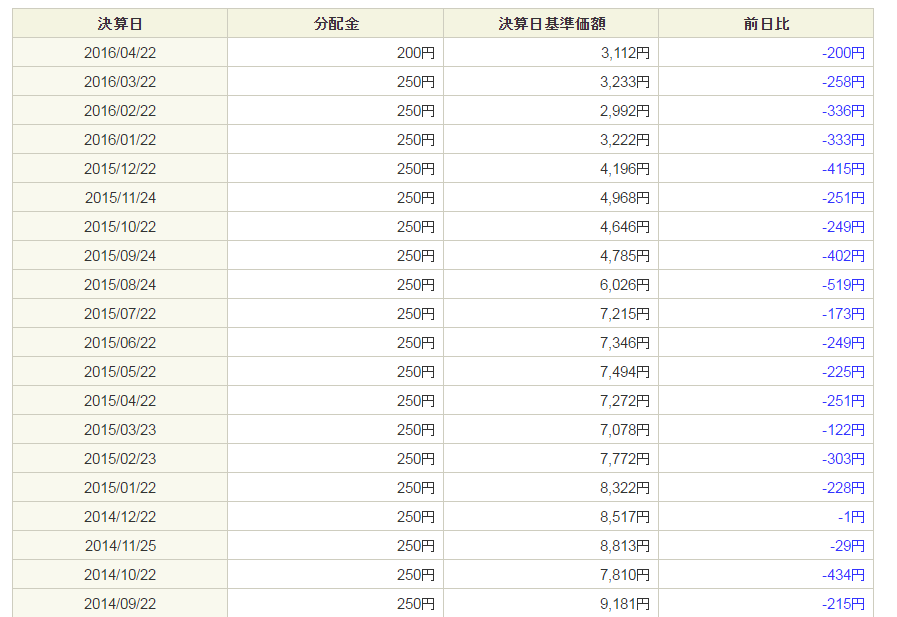

※下画像は毎月分配型投信の分配金の一例です。

「毎月分配金が得られる方が得なんじゃ?」

と思うかもしれませんが投資信託に詳しい専門家の多くはこの毎月分配型の投資信託はオススメしていません。

一見お得なように見えても裏があるのです。

参考記事:高利回りの毎月分配金支払いの投資信託を買ってはいけない理由

そのため投資信託で利益を得たい場合は基本的にキャピタルゲイン(売買益)によって利益を得ることを考えることをお勧めします。

投資信託を購入することで発生する損失

投資信託を購入する人の多くは「買えば儲かる」と思っていますが現実はそんなに甘くはありません。

儲かるどころかむしろ損をする投資信託の方が多いのが現状です。

投資信託による損失の種類には主に「値下がり損益」、「手数料」の2つがあります。

値下がりによる損失

投資信託は値上がりして売却すれば利益が出ますが逆に値下がりをして売却すれば損失となってしまいます。

例えば1口1万円で購入した投信が3か月後に1口9千円になり、売却すると千円の損失となってしまいます。

10口なら1万円、100口なら10万円の損失です。

投資信託の価格は基準価額によって決まるわけですが、この基準価額は一度下がり出すとV字回復しないことが多いので下がり調子の投信を購入してしまうと損失が出る可能性が高いです。

参考記事:基準価額が下がっている投資信託を買ってはいけない理由

手数料による損失

たちまち赤字となってしまうものではありませんが、投資信託を購入するにあたって注意したいのがこの手数料です。

先述した通り、投資信託の手数料には主に、「購入時に掛かる手数料」、「所持している間掛かる手数料」、「売却時の手数料」の3つがあります。

運用そのものではプラマイゼロくらいの水準だったとしても手数料分が損失となってしまうこともあります。

運用によって手数料を超える利回りがないと利益を得ることは出来ません。

故に手数料(特に信託報酬)が安いことはとても重要なポイントとなってきます。